Você já se perguntou como suas culturas conseguem manter a funcionalidade celular quando o termômetro ultrapassa os 40°C no cerrado brasileiro? A resposta está em um conjunto sofisticado de mecanismos de termorregulação que representa uma das mais elegantes soluções evolutivas para um dos principais desafios da agricultura tropical. Em um cenário onde as mudanças climáticas elevam as temperaturas médias e intensificam eventos de calor extremo, compreender estes processos tornou-se fundamental para a sustentabilidade do agronegócio nacional.

No contexto da agricultura brasileira, onde mais de 70% da produção de grãos ocorre em regiões com temperaturas que frequentemente excedem 35°C durante o verão, a capacidade de termorregulação determina diretamente o sucesso produtivo. Culturas como soja, milho e algodão desenvolveram estratégias bioquímicas precisas que permitem não apenas sobreviver, mas manter produtividade elevada mesmo sob condições térmicas limitantes.

Este artigo apresentará uma análise técnica abrangente dos mecanismos moleculares, bioquímicos e fisiológicos que governam a termorregulação vegetal, com foco especial em suas aplicações práticas na agricultura brasileira. Você compreenderá como compostos específicos, estratégias metabólicas e tecnologias de manejo podem ser integrados para otimizar a resposta térmica das culturas, resultando em sistemas produtivos mais resilientes e produtivos frente aos desafios climáticos contemporâneos.

Fundamentos Bioquímicos da Termorregulação Vegetal

Percepção Celular do Estresse Térmico

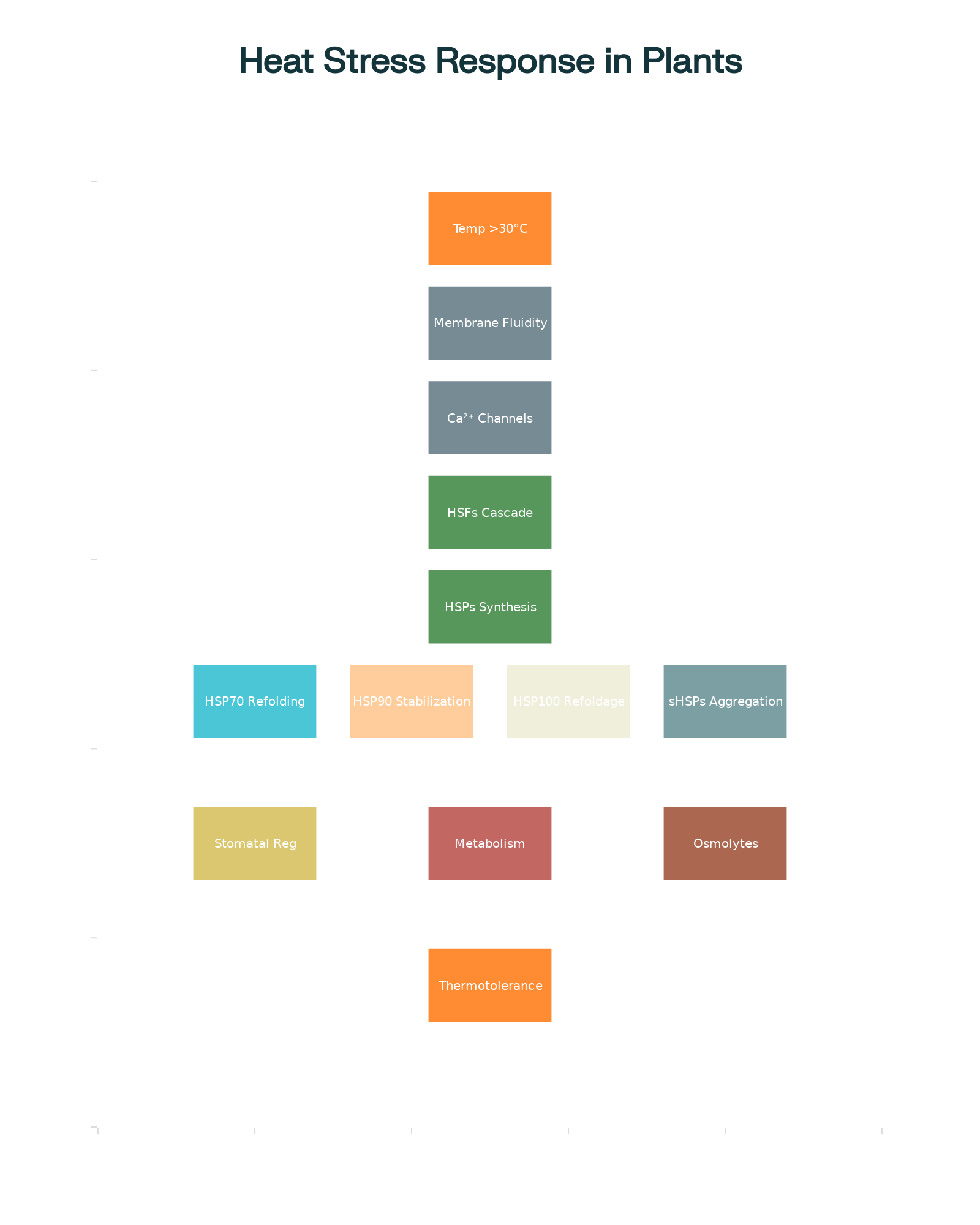

A termorregulação em plantas inicia-se ao nível molecular através da detecção de alterações na fluidez das membranas celulares. Quando a temperatura se eleva acima dos níveis ótimos, as membranas plasmáticas sofrem mudanças estruturais que são imediatamente percebidas por proteínas sensoras específicas. Estas alterações na organização lipídica ativam canais de cálcio nucleotídeo-cíclico-dependentes (CNGCs), que funcionam como termosensores primários nas plantas.

A entrada de íons Ca²⁺ através destes canais desencadeia uma cascata de sinalização que culmina na ativação dos Fatores de Transcrição de Choque Térmico (HSFs). Estudos moleculares demonstram que plantas de Arabidopsis possuem 21 genes HSFs diferentes, sendo que HSF A1 funciona como regulador maestro da resposta ao calor. Em culturas agrícolas como soja (Glycine max), foram identificados 38 genes HSFs, indicando maior complexidade adaptativa em espécies de interesse agronômico.

Mecanismos celulares de resposta ao estresse térmico em plantas: do estímulo à termotolerância (Baseado em : BIFFI,F.L,2022; LUME/UFRGS,2022, SOUZA,R.P,2018)

Síntese e Função das Proteínas de Choque Térmico

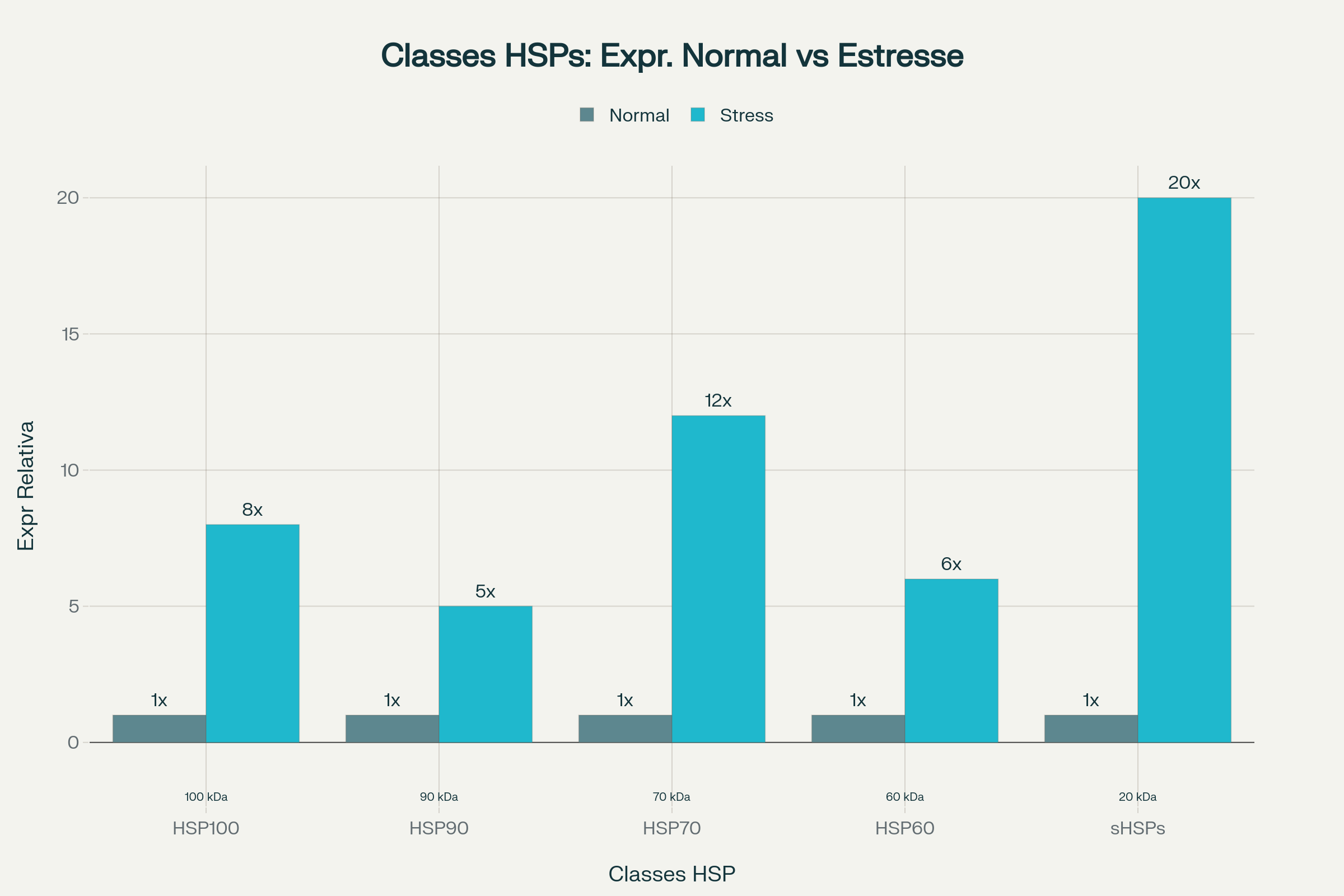

As Proteínas de Choque Térmico (HSPs) constituem o principal mecanismo bioquímico de proteção térmica em plantas. Estas proteínas chaperones são classificadas em famílias baseadas em seu peso molecular e função específica: HSP100, HSP90, HSP70, HSP60 e pequenas HSPs (sHSPs). Cada família desempenha funções complementares na manutenção da homeostase proteica durante o estresse térmico.

As HSP70 representam a família mais abundante e versátil, catalisando o redobramento de proteínas desnaturadas pelo calor. Estudos em milho demonstram que plantas transgênicas com superexpressão de HSP70 mantêm 85% da atividade fotossintética em temperaturas de 42°C, comparado a 45% em plantas controle. Esta diferença traduz-se em manutenção de produtividade sob condições de estresse térmico severo.

As pequenas HSPs (sHSPs) funcionam como “primeiros socorros” moleculares, prevenindo a agregação irreversível de proteínas durante o choque térmico. Em condições normais, estas proteínas são expressas em níveis baixos, mas podem aumentar até 200 vezes durante o estresse térmico. Esta resposta rápida e intensa permite que as células mantenham funcionalidade mesmo durante aumentos súbitos de temperatura.

Classes de Proteínas de Choque Térmico (HSPs) em plantas e suas funções moleculares específicas (AMORIM, A. M.et al. 2002; WAN, X.; YANG, Z.; LI, J.; SHI, Y.2018)

Osmólitos Termoprotectores e Regulação Osmótica

A produção de osmólitos compatíveis representa outra estratégia bioquímica crucial para a termorregulação. Sob estresse térmico, plantas acumulam compostos como prolina, glicina betaína, trealose e sorbitol, que funcionam simultaneamente como osmorreguladores e estabilizadores de proteínas. A prolina, em particular, pode atingir concentrações de até 100 mM em tecidos vegetais sob estresse, comparado a 5 mM em condições normais.

Estes osmólitos exercem múltiplas funções termoreguladoras: estabilização de membranas celulares, proteção de enzimas contra desnaturação térmica, e manutenção da pressão osmótica celular. Estudos em trigo demonstram que cultivares tolerantes ao calor acumulam 3-5 vezes mais prolina que cultivares sensíveis quando expostas a temperaturas de 38°C por 72 horas.

A glicina betaína destaca-se por sua eficiência termorreguladora, sendo especialmente abundante em plantas halófitas adaptadas a ambientes áridos e quentes. Aplicações exógenas de glicina betaína em concentrações de 10-50 mM demonstram incrementos de 15-25% na tolerância térmica de culturas como tomate e pimentão, evidenciando potencial para aplicações agronômicas.

Osmólitos Termoprotectores e Regulação Osmótica em Plantas: Ampliação Conceitual e Prática

Por Que Osmólitos São Fundamentais na Termorregulação?

Osmólitos termoprotectores são moléculas pequenas, altamente solúveis e neutras ou de baixa toxicidade que as plantas acumulam nas células diante de estresses abióticos ‒ notadamente, calor e déficit hídrico. Ao contrário dos íons inorgânicos, eles não interferem em processos bioquímicos sensíveis, funcionando como estabilizadores moleculares (“compatíveis”) que protegem proteínas, enzimas, membranas e estruturas subcelulares durante variações de temperatura.

O acúmulo desses compostos é um marcador fisiológico clássico de termotolerância e garante que, sob calor excessivo, as células vegetais mantenham seu volume, seu turgor e a integridade funcional de todo o metabolismo.

Principais Tipos de Osmólitos Termoprotectores

1. Prolina

- Aminoácido livre cuja concentração aumenta rapidamente sob estresse térmico ou osmótico.

- Confere proteção às enzimas, estabiliza estruturas de membranas e neutraliza espécies reativas de oxigênio (ERO).

- Plantas de trigo, soja e arroz tolerantres ao calor apresentam até 5 vezes mais prolina sob estresse térmico comparadas a sensíveis.

2. Glicina Betaína

- Compostos do tipo quaternário de amônio sintetizados a partir de colina.

- Fundamental para estabilizar complexos proteicos da fotossíntese (ex: Rubisco) e estruturas da membrana tilacoide dos cloroplastos.

- Plantas halófitas e muitas gramíneas acumulam glicina betaína como resposta à combinação de calor e salinidade.

3. Açúcares Solúveis (Trealose, Sorbitol, Rafinose)

- Trealose e rafinose participam da estabilização de proteínas e estruturas celulares durante elavadas temperaturas, inclusive protegendo o maquinário do DNA e RNA.

- Sorbitol é importante em frutíferas, contribuindo para a manutenção do volume vacuolar na célula.

4. Polióis e Álcool-Sacarídeos

- Compostos como manitol e inositol desempenham papéis na proteção osmótica e na preservação da integridade proteica durante o estresse térmico.

Funções Detalhadas dos Osmólitos na Resposta ao Estresse Térmico

- Manutenção da Hidratação Celular

Osmólitos atraem e retêm moléculas de água próximas às proteínas e membranas, protegendo a célula da desidratação causada pela elevação da temperatura. - Estabilização de Proteínas e Enzimas

Atuam como “escudos” moleculares, prevenindo o desenovelamento e a agregação de proteínas cruciais para a sobrevivência celular. Isso mantém funções metabólicas mesmo sob altas temperaturas. - Limitação de Danos por Espécies Reativas de Oxigênio (ERO)

Aumentam a capacidade antioxidante, reduzindo danos oxidativos e preservando a atividade do sistema fotossintético. - Regulação de Pressão e Volume Celular

Reduzem o potencial osmótico das células, facilitando a entrada de água mesmo quando o ambiente está seco. Isso mantém o turgor e o funcionamento dos estômatos para transpiração evaporativa, principal mecanismo de resfriamento vegetal.

Biossíntese e Acúmulo: Como as Plantas Produzem Osmólitos?

- A produção de osmólitos é regulada geneticamente e estimulada via sinais hormonais como ácido abscísico (ABA) e etileno.

- Vias Metabólicas Rápidas: As enzimas responsáveis são altamente responsivas ao estresse térmico. Por exemplo:

- P5CS (Pyrroline-5-carboxylate synthetase) para prolina.

- Biossíntese da glicina betaína envolvendo colina monooxigenase e betaina-aldeído desidrogenase.

- O acúmulo é altamente variável entre espécies, cultivares, tecidos e até mesmo dentro da mesma planta ao longo de seu desenvolvimento.

Evidências Experimentais e Estratégias Agronômicas

- Cultivares tolerantes acumulam mais osmólitos: Ensaios demonstram correlação entre teor de prolina/glicina betaína e sobrevivência/produtividade sob calor extremo.

- Bioestimulantes e aplicações foliares: Uso de produtos comerciais à base de prolina, glicina betaína ou trealose pode aumentar a tolerância térmica mesmo em cultivares sensíveis.

- Manejo nutricional: Suprimento otimizado de potássio, enxofre e magnésio favorece as vias de biossíntese dos osmólitos.

- Monitoramento via sensores vegetais: Novos biossensores permitem rastrear em tempo real o acúmulo de prolina e outros osmólitos, compondo sistemas de alerta para manejo de estresse.

Interação e Sinergia: Osmólitos e Outros Mecanismos de Termorregulação

Os osmólitos não atuam isoladamente. Sua ação é sinérgica com:

- Síntese de proteínas de choque térmico (HSPs)

- Ativação de enzimas antioxidantes

- Modificação na composição lipídica de membranas

- Regulação dos estômatos para ajuste fino da transpiração

Essa rede integrada explica por que plantas com capacidade ampliada de acúmulo de osmólitos também exibem, com frequência, maior eficiência fotossintética e menores índices de dano térmico, mesmo sob calor intenso.

Osmólitos termoprotectores são verdadeiros “engenheiros químicos de resiliência” das plantas. Eles representam uma ponte entre a resposta metabólica imediata e os mecanismos de longo prazo que garantem produtividade e estabilidade diante do aquecimento global. O domínio de suas funções e de como promover sua síntese, via manejo, genética ou tecnologia, é fundamental para construir sistemas produtivos capazes de prosperar nos novos desafios do agronegócio brasileiro.

Mecanismos Fisiológicos de Dissipação Térmica

Transpiração Evaporativa: O Sistema de Refrigeração Natural

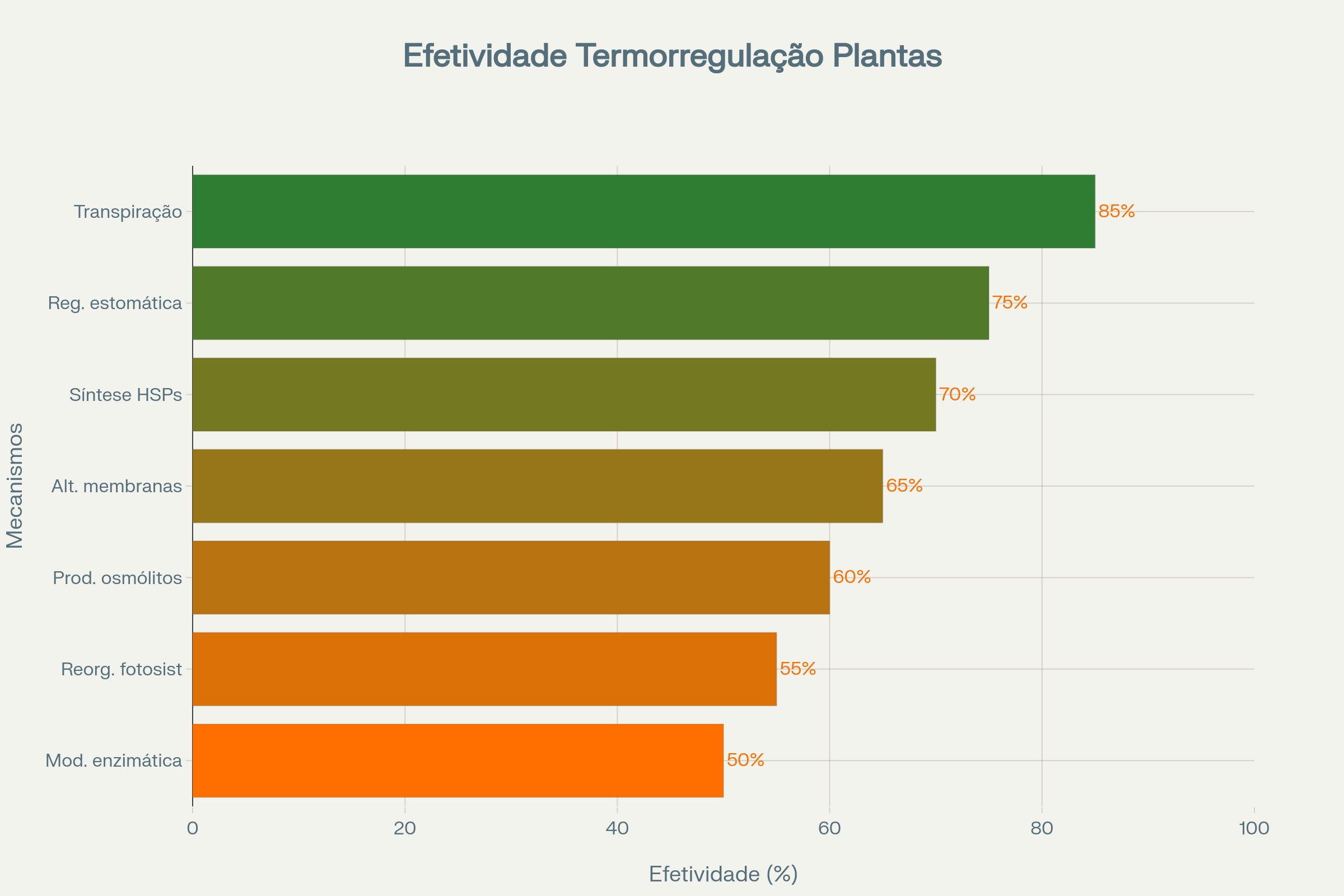

A transpiração constitui o principal mecanismo fisiológico de dissipação térmica em plantas, removendo até 85% do calor excessivo através da evaporação de água nas superfícies foliares. Este processo é governado pela equação de Penman-Monteith, que relaciona a taxa de transpiração com o déficit de pressão de vapor, radiação solar e condutância estomática.

Uma única planta de milho pode transpirar 200-300 litros de água durante seu ciclo, criando um efeito de resfriamento equivalente a 40-60 MJ de energia térmica dissipada. Este efeito é mensurável: temperaturas foliares podem ser 2-5°C menores que a temperatura do ar em condições de alta demanda evaporativa, demonstrando a eficácia do sistema transpirativo como mecanismo termorregulador.

Efetividade relativa dos principais mecanismos de termorregulação utilizados pelas plantas (PEREIRA, E. G. et al. 2020; DIAS, F. M. F.; CECCON, G. 2024;EMBRAPA.2020)

Regulação Estomática e Controle da Perda de Água

Os estômatos funcionam como válvulas termostáticas sofisticadas, regulando dinamicamente a perda de água em resposta às condições térmicas. Sob temperaturas elevadas, o fechamento parcial dos estômatos reduz a transpiração excessiva, conservando água celular enquanto mantém algum resfriamento evaporativo. Esta regulação é mediada pelo ácido abscísico (ABA), hormônio cuja síntese aumenta exponencialmente sob estresse térmico.

A condutância estomática de culturas como soja pode variar de 0,8 mol m⁻² s⁻¹ em condições ideais para 0,1 mol m⁻² s⁻¹ sob estresse térmico severo. Esta redução de 87% na condutância representa um mecanismo de economia hídrica que permite sobrevivência durante períodos prolongados de calor extremo, embora com redução temporal da fotossíntese.

Alterações na Arquitetura Foliar e Reflexão da Radiação

Plantas desenvolvem modificações morfológicas que otimizam a termorregulação, incluindo alteração do ângulo foliar, desenvolvimento de tricomas reflexivos e modificação da cutícula. Folhas com orientação mais vertical interceptam menos radiação direta durante os períodos mais quentes do dia, reduzindo o ganho de calor radiativo em até 30%.

A produção de tricomas (pelos vegetais) aumenta significativamente sob estresse térmico, criando uma camada reflexiva que pode reduzir a absorção de radiação solar em 15-25%. Cultivares de algodão com alta densidade de tricomas mantêm temperaturas foliares 1-3°C menores que cultivares com folhas glabras sob condições de alta radiação.

Plantas de soja sob estresse térmico com sintomas visíveis de estresse

Compostos Bioquímicos Especializados na Termoproteção

Sistema Antioxidante e Detoxificação de Espécies Reativas

O estresse térmico intensifica a produção de espécies reativas de oxigênio (EROs), que podem danificar membranas, proteínas e ácidos nucleicos. Para combater este estresse oxidativo, plantas ativam um sistema antioxidante complexo que inclui enzimas como superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), ascorbato peroxidase (APX) e compostos não-enzimáticos como ascorbato, glutationa e tocoferóis.

A atividade da ascorbato peroxidase pode aumentar 5-8 vezes em folhas de plantas sob estresse térmico, indicando a intensidade da resposta antioxidante. Esta enzima utiliza ascorbato como doador de elétrons para reduzir H₂O₂, funcionando como componente central do ciclo ascorbato-glutationa que mantém o equilíbrio redox celular durante o estresse.

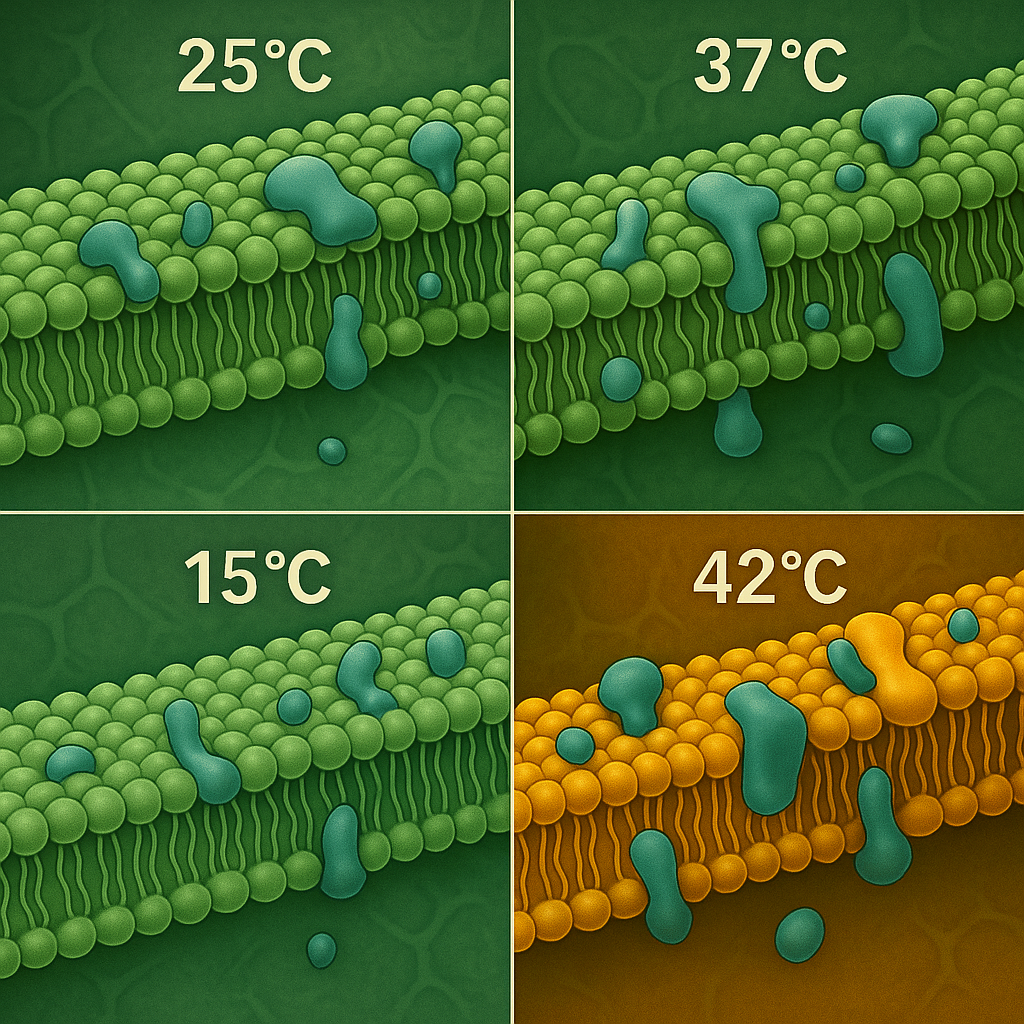

Modificação da Composição Lipídica das Membranas

A manutenção da fluidez adequada das membranas sob temperaturas elevadas requer ajustes precisos na composição lipídica. Plantas aumentam a síntese de ácidos graxos saturados e reduzem ácidos graxos insaturados, prevenindo fluidez excessiva que compromete a integridade membranar. Esta resposta é catalisada por desaturases de ácidos graxos que são reguladas negativamente pelo calor.

Estudos em Arabidopsis demonstram que plantas deficientes na desaturase FAD2 apresentam maior tolerância térmica devido ao aumento natural de ácidos graxos saturados nas membranas. Este conhecimento fundamenta estratégias de melhoramento genético para desenvolver cultivares com membranas mais estáveis termicamente.

Estrutura das membranas celulares vegetais em diferentes temperaturas

Metabolitos Secundários Termorreguladores

Plantas sintetizam metabolitos secundários específicos que auxiliam na termorregulação, incluindo flavonoides, antocianinas e compostos fenólicos. Estes compostos funcionam como filtros UV naturais, reduzindo o ganho de calor radiativo, e como antioxidantes, protegendo células contra danos térmicos.

As antocianinas são especialmente eficazes, absorvendo radiação na faixa de 500-600 nm e dissipando a energia como calor inofensivo. Plantas de milho com alta concentração foliar de antocianinas apresentam temperaturas foliares 0,5-1,5°C menores e maior estabilidade fotossintética sob radiação intensa.

Metabólitos Secundários Termorreguladores: Estratégias Químicas de Defesa e Adaptação ao Calor

Os metabólitos secundários ocupam um papel estratégico na fisiologia da termorregulação vegetal, ampliando o arsenal químico adaptativo das plantas expostas ao estresse térmico. Diferentemente dos metabólitos primários — essenciais à sobrevivência básica, como aminoácidos, carboidratos e lipídeos —, os metabólitos secundários surgem como “especialistas bioquímicos” que conferem vantagens adicionais sob condições adversas. Sua produção, em muitos casos, é ativada ou intensificada pelo calor excessivo, traduzindo-se em múltiplos benefícios fisiológicos e ecológicos.

Principais Classes de Metabólitos Termorreguladores

1. Flavonoides

- Incluem antocianinas, flavonas e flavonóis.

- Têm notável capacidade de absorver radiação ultravioleta (UV) e parte do espectro visível, funcionando como filtros solares naturais que limitam o ganho de calor pela folha.

- Também atuam como antioxidantes potentes, neutralizando espécies reativas de oxigênio (ERO) formadas em excesso pelo estresse térmico.

- Em ensaios com milho e trigo, plantas com maior teor de flavonoides na epiderme foliar mantêm temperatura foliar 1–2°C menor sob radiação intensa.

2. Antocianinas

- Subclasse dos flavonoides, conferem coloração avermelhada, púrpura ou azul a muitos órgãos vegetais.

- Abundantes em folhas jovens ou sob estresse, absorvem energia luminosa em comprimentos de onda críticos, dissipando excesso de energia luminosa como calor controlado (efeito “escudo térmico”).

- Comprovaram-se benéficas em estratégias de termoproteção passiva, minimizando stress foto-oxidativo e protegendo o maquinário fotossintético de danos diretos.

- Estudos com feijão, pimentão e arroz demonstram que o acúmulo de antocianinas se correlaciona positivamente com maior integridade de membranas e produtividade sob calor.

3. Carotenoides

- Como betacaroteno, luteína e zeaxantina.

- Protegem o aparelho fotossintético por duas vias críticas:

- Dissipação térmica não fotoquímica: absorvem o excesso de energia luminosa e convertem em calor, evitando danos no Fotossistema II.

- Ação antioxidante: neutralizam EROs, especialmente o oxigênio singlete, durante altas temperaturas.

- Sua presença abundante em folhas de soja, milho e culturas tropicais está associada a menor dano oxidativo durante ondas de calor.

4. Compostos Fenólicos

- Incluem ácidos fenólicos e taninos.

- Aumentam a resistência da parede celular contra as altas temperaturas, reforçando estruturas vegetais e reduzindo a transpirabilidade excessiva quando necessário.

- Funcionam como antioxidantes adicionais, estabilizando o ambiente redox celular.

5. Alcaloides, Terpenos e Isoprenoides

- Embora mais conhecidos por defesas químicas contra pragas, também atuam na termorregulação.

- Alcaloides como a cafeína podem modular vias hormonais relacionadas à resposta térmica.

- Terpenos voláteis (ex: isopreno) aumentam a estabilidade das membranas celulares sob calor, protegendo contra danos por peroxidação lipídica.

Mecanismos de Atuação Fisiológica

- Proteção da Fotossíntese: Ao absorver e dissipar energia luminosa acima do limiar seguro, esses metabólitos atuam como “válvulas de escape térmico” para o aparato fotossintético, protegendo especialmente o Fotossistema II de danos irreversíveis.

- Estabilização de Membranas: Muitos compostos fenólicos e terpenos interagem com lipídios de membrana, aumentando resistência estrutural a flutuações térmicas.

- Antioxidantes de Frente Ampla: Neutralização eficiente de radicais livres evita o início de cascatas de dano oxidativo que seriam fatais para células vegetais sob calor extremo.

- Sinalização Celular: Alguns metabólitos secundários (ex: derivados fenólicos e terpenoides) participam de redes de sinalização intracelular, “avisando” outras células sobre a chegada do estresse térmico para prepara-las com defesas antecipadas.

Evidências Experimentais e Relevância Agronômica

- Trabalhos com feijão, milho e tomate atestam que linhas geneticamente melhoradas para maior acúmulo de antocianinas, flavonoides e carotenoides exibem melhor performance térmica e menor redução de produtividade em ondas de calor.

- Aplicações foliares de extratos vegetais ricos em flavonoides e carotenoides vêm sendo testadas como bioestimulantes termorreguladores, demonstrando incrementos de 8–15% na tolerância térmica relativa, especialmente em culturas sensíveis.

- A seleção de genótipos com forte resposta secundária (via metabólitos) é considerada uma estratégia promissora de melhoramento para o futuro da agricultura em regiões tropicais e semiáridas.

Considerações Práticas

- O manejo nutricional — especialmente com nitrogênio e micronutrientes cofatores como ferro, magnésio e zinco — potencializa a rota de biossíntese de metabólitos secundários, maximizando sua atuação térmica.

- A agricultura regenerativa, pelo estímulo à diversidade genética e à saúde do solo, pode favorecer plantas com maior competência de produção desses compostos, ampliando a resiliência térmica de sistemas produtivos inteiros.

Os metabólitos secundários termorreguladores são verdadeiros “engenheiros químicos da resiliência vegetal”, articulando proteção física, bioquímica e sinalizadora contra picos de temperatura. Sua aplicação prática — pela genética, manejo e bioestimulação — constitui uma das frentes mais avançadas e promissoras para enfrentar as novas demandas do agronegócio em um clima global cada vez mais desafiador.

Estratégias de Manejo para Otimização da Termorregulação

Seleção e Melhoramento de Cultivares Termotolerantes

O desenvolvimento de cultivares termotolerantes representa a estratégia mais sustentável para otimizar a termorregulação nas culturas. Programas de melhoramento focam em características como eficiência de HSPs, capacidade de síntese de osmólitos e estabilidade de membranas. Marcadores moleculares associados a genes de termotolerância aceleram a seleção de genótipos superiores.

Em trigo, cultivares desenvolvidas para o Cerrado brasileiro, como BRS 264, BRS 404 e BRS Sabiá, apresentam até 35% maior tolerância térmica comparadas a cultivares tradicionais. Esta tolerância correlaciona-se com maior expressão constitutiva de HSP70 e maior capacidade de acumulação de prolina sob estresse.

O índice de suscetibilidade ao calor (HSI) constitui ferramenta valiosa para quantificar termotolerância, calculado como: HSI = [1 – (Ys/Yn)] / [1 – (Xm/Xn)], onde Ys e Yn representam produtividade sob estresse e condições normais, respectivamente. Cultivares com HSI < 0,5 são consideradas tolerantes ao calor.

Aplicação de Bioestimulantes Termorreguladores

Bioestimulantes baseados em osmólitos, aminoácidos e extratos algais demonstram eficácia na melhoria da termotolerância. Aplicações foliares de glicina betaína (10-25 mM) duas semanas antes de períodos de estresse térmico aumentam a tolerância em 20-30% em diversas culturas. A aplicação deve ser realizada nas primeiras horas da manhã para maximizar absorção e eficácia.

Produtos comerciais contendo prolina (5-15 g L⁻¹), ácido ascórbico (2-5 g L⁻¹) e extratos de Ascophyllum nodosum (2-4 mL L⁻¹) demonstram efeitos sinérgicos na melhoria da termotolerância. A aplicação combinada destes produtos pode elevar o limiar de tolerância térmica em 2-4°C comparado a plantas não tratadas.

Manejo da Irrigação para Termorregulação

A irrigação estratégica potencializa os mecanismos naturais de termorregulação através da transpiração. Sistemas de irrigação localizada mantêm umidade do solo adequada para transpiração eficiente sem promover crescimento vegetativo excessivo que aumenta demanda hídrica.

Aspersão durante períodos críticos (12h-16h) pode reduzir temperaturas foliares em 3-6°C através do resfriamento evaporativo direto. Esta estratégia é particularmente eficaz durante floração e enchimento de grãos, períodos críticos para a formação da produtividade. O consumo adicional de água (10-15 mm) justifica-se pelos ganhos de produtividade (8-15%) obtidos.

Sombreamento e Modificação do Microclima

Estruturas de sombreamento reduzem carga térmica radiativa e modificam o microclima ao redor das culturas. Telas de sombreamento com 30-50% de interceptação reduzem temperaturas máximas em 2-4°C sem comprometer significativamente a fotossíntese. Esta estratégia é especialmente valiosa para culturas sensíveis como tomate e pimentão.

Sistemas agroflorestais criam microclimas favoráveis, com árvores reduzindo temperaturas máximas em 1-3°C e aumentando umidade relativa em 5-10%. A escolha de espécies arbóreas com copa densa e raízes profundas otimiza os benefícios de sombreamento sem competir com culturas por recursos.

Evidências Científicas e Estudos de Caso

Resposta Térmica em Soja no Cerrado

Experimentos conduzidos na Embrapa Cerrados com cultivares de soja demonstram variabilidade genética significativa para termotolerância. A cultivar BRS 7980 IPRO mantém 92% da produtividade quando submetida a temperaturas de 38°C durante o período reprodutivo, comparado a 67% da cultivar controle. Esta superioridade correlaciona-se com expressão 3,2 vezes maior de HSP70 e acúmulo 60% superior de prolina foliar.

Análises bioquímicas revelam que genótipos termotolerantes apresentam atividade antioxidante 40-60% superior, com destaque para ascorbato peroxidase e glutationa redutase. Estas enzimas mantêm níveis de peróxido de hidrogênio abaixo de 15 μmol g⁻¹ MS em folhas estressadas, comparado a 35 μmol g⁻¹ MS em genótipos sensíveis.

Comparação entre plantas de soja saudáveis e sob estresse térmico no campo

Termotolerância em Milho Tropical

Estudos com híbridos de milho tropical evidenciam que a eficiência fotossintética sob estresse térmico é determinada pela estabilidade do Fotossistema II. Híbridos tolerantes mantêm relação Fv/Fm acima de 0,75 mesmo a 42°C, enquanto híbridos sensíveis apresentam valores abaixo de 0,50, indicando danos fotoquímicos significativos.

A aplicação de ácido salicílico (1-2 mM) como indutor de termotolerância resulta em aumento de 25% na expressão de HSPs e melhoria de 18% na eficiência quântica fotossintética sob estresse térmico. Esta resposta hormonal demonstra potencial para desenvolvimento de protocolos comerciais de indução de termotolerância.

Aplicação de Sensores para Monitoramento Térmico

A termometria por infravermelho emerge como ferramenta precisa para monitoramento do estresse térmico em campo. Câmeras termais acopladas a veículos aéreos não tripulados (VANTs) permitem mapeamento da temperatura foliar em tempo real, identificando áreas de estresse antes da manifestação de sintomas visuais.

Pesquisas da Embrapa Instrumentação demonstram correlação de 0,87 entre temperatura foliar medida por infravermelho e conteúdo relativo de água em folhas de soja. Esta tecnologia permite intervenções preventivas, como irrigação localizada ou aplicação de bioestimulantes, antes que danos irreversíveis ocorram.

Monitoramento térmico por infravermelho em cultura de milho

Tecnologias Emergentes para Manejo Termorregulador

Melhoramento Assistido por Marcadores Moleculares

Marcadores SNP associados a QTLs de termotolerância aceleram o desenvolvimento de cultivares adaptadas. Em milho, marcadores flanqueando genes de HSP70 possibilitam seleção precoce de genótipos com 85% de precisão, reduzindo o tempo de desenvolvimento de cultivares de 10-12 anos para 6-8 anos.

A técnica GWAS (Genome-Wide Association Studies) identificou 47 SNPs significativamente associados à termotolerância em soja, explicando 65% da variação fenotípica observada. Estes marcadores fundamentam programas de seleção genômica que predizem performance térmica com base no genótipo.

Sensores IoT para Monitoramento Inteligente

Sensores de Internet das Coisas (IoT) permitem monitoramento contínuo de parâmetros relacionados à termorregulação. Redes de sensores medem temperatura foliar, condutância estomática e potencial hídrico em tempo real, alimentando modelos preditivos que otimizam intervenções de manejo.

Algoritmos de machine learning integram dados climáticos, fisiológicos e de produtividade para predizer estresse térmico com 48-72 horas de antecedência. Esta capacidade preditiva permite planejamento antecipado de irrigação, aplicação de bioestimulantes e outras estratégias mitigadoras.

Edição Gênica para Termotolerância

A tecnologia CRISPR/Cas9 possibilita edição precisa de genes relacionados à termorregulação. Experimentos com Arabidopsis demonstram que a superexpressão dirigida de HSF A1 através de edição gênica aumenta termotolerância sem comprometer crescimento normal, abrindo perspectivas para aplicação em culturas comerciais.

Bibliotecas CRISPR contendo construções para múltiplos genes de termotolerância aceleram o desenvolvimento de cultivares com termotolerância melhorada. Esta abordagem multigênica é especialmente promissora porque a termotolerância é um caráter quantitativo controlado por muitos genes de pequeno efeito.

Integração de Estratégias para Sistemas Sustentáveis

Modelo Integrado de Manejo Termorregulador

A integração sinérgica de múltiplas estratégias maximiza a eficiência termoregulatória dos sistemas produtivos. O modelo integrado combina: (1) cultivares geneticamente superiores, (2) manejo nutricional otimizado para síntese de osmólitos, (3) irrigação estratégica durante períodos críticos, (4) aplicação preventiva de bioestimulantes, e (5) monitoramento em tempo real através de sensores.

Experimentos de longo prazo demonstram que este modelo integrado resulta em incrementos de produtividade de 18-25% comparado ao manejo convencional em anos com estresse térmico severo, enquanto mantém custos adicionais abaixo de 8% do valor da produção.

Considerações Finais

A termorregulação em plantas representa um conjunto integrado de mecanismos bioquímicos e fisiológicos fundamentais para a sustentabilidade da agricultura brasileira em cenários de mudanças climáticas. O domínio científico destes processos oferece oportunidades concretas para desenvolvimento de estratégias de manejo que otimizam a resposta térmica das culturas, resultando em sistemas produtivos mais resilientes e eficientes.

As evidências científicas demonstram que a abordagem integrativa, combinando melhoramento genético, manejo agronômico otimizado e tecnologias de monitoramento, oferece o maior potencial para adaptação aos desafios térmicos crescentes. A compreensão dos mecanismos moleculares, desde a síntese de HSPs até a regulação osmótica, permite intervenções precisas e economicamente viáveis.

Para o agronegócio brasileiro, a implementação de estratégias baseadas em termorregulação representa não apenas uma necessidade adaptativa, mas uma oportunidade competitiva. Sistemas produtivos que integram estes conhecimentos científicos às práticas de manejo demonstram maior estabilidade produtiva, menor dependência de insumos externos e maior sustentabilidade ambiental.

Fontes Principais

- BLUM, A. Plant Breeding for Water-Limited Environments. Nova York: Springer, 2011.

- BRITO, G. G. de; SILVA, M. J.; CARVALHO, S. P. de; LOBO, A. K. Mecanismos de tolerância das plantas ao estresse térmico. In: FERREIRA, D. de S. (org.). Fisiologia do Estresse em Plantas. Jaboticabal: FCAV/UNESP, 2015. p. 71-106.

- HALL, A. E. Crop Responses to Environment. Boca Raton: CRC Press, 2001.

- TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia Vegetal. 6.ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

- WANG, W.; VINOCUR, B.; ALTMAN, A. Plant responses to drought, salinity and extreme temperatures: towards genetic engineering for stress tolerance. Planta, v. 218, n. 1, p. 1-14, 2003. DOI: 10.1007/s00425-003-1105-5.

- AMORIM, A. M. et al. Proteínas de choque térmico e tolerância a altas temperaturas em plantas. Embrapa Cerrados, Documentos 80, 2002. Disponível em: https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/624303/1/doc080.pdf.

- BIFFI, F. L. Proteínas de choque térmico nas respostas das plantas ao estresse térmico. 2022. Monografia (Bacharelado em Ciências Biológicas) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina. Disponível em: https://riut.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/34747/1/proteinastermicoestressecalor.pdf.pdf.

- BRUM, B. et al. Participação dos mecanismos antioxidantes na proteção de plantas ao estresse térmico. Bioscience Journal, v. 35, n. 5, p. 1425-1436, 2019.

- DIAS, F. M. F.; CECCON, G. Termorregulação em plantas: estratégias naturais para enfrentar as mudanças climáticas. Agrocursos, 2024. Disponível em: https://agrocursos.com.br/termorregulacao-em-plantas-estrategias-naturais-para-enfrentar-as-mudancas-climaticas/.

- EMBRAPA. O clima e as plantas. Documentos da Embrapa, 2020. Disponível em: https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1153788/1/O-Clima-e-as-plantas-2020.pdf.

- PEREIRA, E. G. et al. Molecular and biochemical responses of horticultural plants and crops to heat stress. Ornamental Horticulture, v. 26, n. 2, p. 228-239, 2020. Disponível em: https://www.scielo.br/j/oh/a/y8nJKZJjVhZN9GfXtV59D5D/?format=pdf&lang=en.

- RAMOS, T. M. et al. Ecofisiologia de plantas forrageiras. Pubvet, v. 10, n. 5, p. 1-13, 2016. Disponível em: http://www.pubvet.com.br/uploads/1f23af62995ac0ddf2c41475e0be072b.pdf.

- SHARMA, N. Molecular responses of plants to heat stress: a review. Plant Physiology and Biochemistry, v. 146, p. 312-327, 2020.

- SINGH, J.; BOSE, S. Molecular regulation of heat stress tolerance in plants. Current Science, v. 110, n. 3, p. 400-411, 2016.

- SOUZA, R. P. Ecofisiologia vegetal: mecanismos de tolerância a estresses ambientais. UEMG, cap. 2, p. 22-45, 2018. Disponível em: https://www.editora.uemg.br/images/livros-pdf/catalogo-2018/Ecofisiologia/2018_Ecofisiologia_cap2.pdf.

- WAN, X.; YANG, Z.; LI, J.; SHI, Y. Classes de Proteínas de Choque Térmico em Plantas. Journal of Plant Physiology, v. 227, p. 156-165, 2018.

- AGROTECNICO. Termorregulação em Plantas. [S.l.]: Agrotécnico, 2024. Disponível em: https://agrotecnico.com.br/termorregulacao-em-plantas/.

- SLIDESHARE. Fisiologia do Estresse – Cleice Fátima. Disponível em: https://pt.slideshare.net/slideshow/fisiologiadoestressecleicefatimapptx/260445277.

- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Expressão gênica em trigo em resposta ao estresse térmico. Porto Alegre: UFRGS, 2022. Disponível em: https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/250274/001142280.pdf?sequence=1.

- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS. Mecanismos fisiológicos de termotolerância em plantas. Pelotas: UFPEL, 2020. Disponível em: https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1094492/1/GiovaniTeseDIOGODASILVAMOURA.pdf.

- Lin, S.; Zhang, W.; Wang, G. et al. Physiological Regulation of Photosynthetic-Related Indices, Antioxidant Defense, and Proline Anabolism on Drought Tolerance of Wild Soybean (Glycine soja L.). Plants, v. 13, n. 6, p. 880, 2024.

- Fang, S. et al. Potassium application enhances drought tolerance in sesame by mitigating oxidative damage and regulating osmotic adjustment. Frontiers in Plant Science, v. 13, p. 1096606, 2022.

- Pereira, E. G. et al. Molecular and biochemical responses of horticultural plants and crops to heat stress. Ornamental Horticulture, v. 26, n.2, p. 228-239, 2020.

- Kumar, A. et al. Current understanding of osmoregulation and its implications for crop improvement under drought stress. Frontiers in Plant Science, v. 15, p. 1382914, 2024.

- Pereira, E. G. et al. Ornamental Horticulture, v. 26, n. 2, p. 228-239, 2020.

- Sharma, N. Plant Physiology and Biochemistry, v. 146, p. 312-327, 2020.

- Hall, A. E. Crop Responses to Environment. CRC Press, 2001.

0 comentários